Am 19. November gedenken wir der Heiligen Elisabeth. Hier ein Impuls zu Leben und Wirken dieser ungewöhnlichen Frau. Eine inspirierende Lektüre wünscht Ihnen mit herzlichen Grüßen

Ihre Sabine Zorn (BD)

„Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder, seine Schwester darben und verschließt sein Herz vor ihnen, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm?“ (1 Joh 3,17)

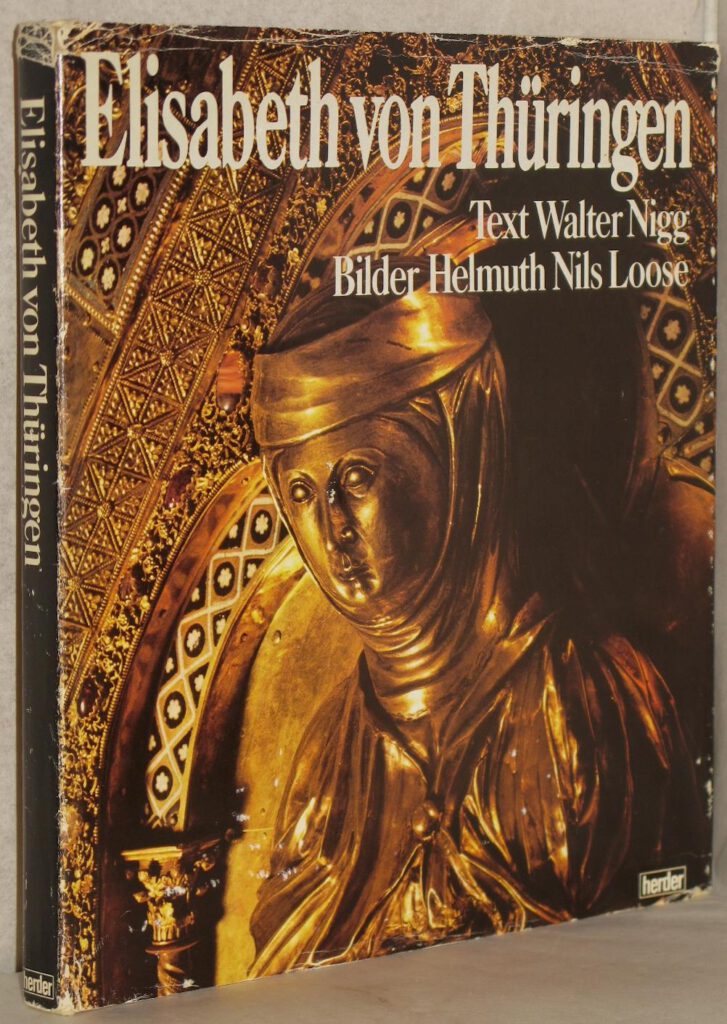

Elisabeth, deren Gedenktag am 19. November, dem Tag ihrer Beisetzung, begangen wird, wurde 1207 als Tochter aus königlichem Haus in Ungarn geboren. Aus dynastischen und machtpolitischen Erwägungen brachte man sie bereits mit vier Jahren auf die Wartburg, um dort erzogen und dann im Alter von 14 Jahren mit dem jungen Landgrafen Ludwig von Thüringen verheiratet zu werden. Die nur kurze Ehe – Ludwig starb auf einem Kreuzzug – muss ungewöhnlich glücklich und sehr liebevoll gewesen sein. Elisabeths tätige Hilfe für Bedürftige und Kranke fand die Unterstützung ihres Mannes, nach dem Zeugnis der Dienerinnen hat er sie dazu ermutigt. Gemeinsam gründete das Ehepaar ein Hospital in Gotha und stattete es reichlich mit Besitz aus, aus dessen Einnahmen es sich langfristig finanzieren sollte. Weniger als ihr soziales und caritatives Engagement ist bekannt, dass Elisabeth – darin ähnlich den anderen großen Frauen des 13. Jahrhunderts, wie z. B. Gertrud die Große in Kloster Helfta -, dass Elisabeth auch visionäre Erfahrungen gemacht hat und aus der auch ekstatischen Liebe zu Christus, die für die Frauenmystik der Zeit prägend war, Kraft und Motivation gezogen hat. Sie hatte früh Kontakt zu Brüdern des heiligen Franz von Assisi und ließ sich von dessen Armutsideal und seiner Christusliebe anstecken. Das brachte sie in Konflikt mit den höfischen Lebensgewohnheiten, weil sie sich z.B. weigerte, Speisen zu sich zu nehmen, die armen Bauern abgenommen worden waren. Elisabeth war gerade einmal 20, als sie Witwe wurde und kurz darauf ihr drittes Kind zur Welt brachte. Nach dem Tod ihres Mannes verließ sie die Wartburg und widmete sich in Marburg den Armen, Kranken und Verlassenen. Dabei verausgabte sie sich so weit, dass sie mit nur 24 Jahren starb – die harten Lebensbedingungen unter den Armen und teilweise extreme asketische Übungen mögen dazu beigetragen haben.

Elisabeth lebte in einer Zeit, die durch große Standesunterschiede zwischen den gesellschaftlichen Gruppen und Gleichgültigkeit der Wohlhabenden gegenüber Leid und Not gesellschaftlicher Randgruppen geprägt war. Sie war nicht einfach Wohltäterin, die Geld und Lebensmittel verschenkte; sie brachte sich mit ganzer Person und Lebenskraft ein und verstand, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten zusammen gehören. „Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder, seine Schwester darben und verschließt sein Herz vor ihnen, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm?“

Im zentralen lutherischen Bekenntnis der Reformationszeit, dem Augsburger Bekenntnis von 1530, heißt es im Artikel 21 „Vom Dienst der Heiligen“: Vom Heiligendienst wird von den Unseren so gelehrt, dass man der Heiligen gedenken soll, damit wir unseren Glauben stärken, wenn wir sehen, wie ihnen Gnade widerfahren und auch wie ihnen durch den Glauben geholfen worden ist; außerdem soll man sich an ihren guten Werken ein Beispiel nehmen, ein jeder in seinem Beruf. Aus der Hl. Schrift kann man aber nicht beweisen, dass man die Heiligen anrufen oder Hilfe bei ihnen suchen soll. „Denn es ist nur ein einziger Versöhner und Mittler gesetzt zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus“ (1. Tim 2,5).

Dass wir uns an Elisabeth oder anderen, besonderen Menschen, ein Beispiel nehmen sollen, haben wir zumindest als Kinder wahrscheinlich oft genug zu hören bekommen. Und je nach Seelenverfassung und Lebenslage haben wir es als Überforderung oder Ansporn erlebt. Nicht jede*r ist zur Heiligen, zum Heiligen in diesem engeren Sinn berufen – ich kann nur für mich sprechen: Gott sei Dank! Aber dass „wir unseren Glauben stärken, wenn wir sehen, wie ihnen Gnade widerfahren und auch wie ihnen durch den Glauben geholfen worden ist“, das ist ein in eine andere Richtung weisender Gedanke. Elisabeth hatte eine kurze, sehr glückliche Ehe, musste dann aber in schneller Folge den Tod ihres Mannes, den Verlust ihres Zuhauses und die Trennung von ihren Kindern erleiden. Der Glaube hat sie befähigt, ihr Leben im Sinn des Evangeliums zu gestalten und die Liebe zu Christus in der Liebe zu den Armen zu leben. Er war für sie das Wichtigste, das Fundament, auf dem alles andere gegründet war. Dass Gottes Gnade und das Leben aus seiner Fülle in aller äußeren Armut Glück bedeuten, war ihre Lebensmitte. Deshalb konnte sie auch gefasst auf ihren Tod zugehen und noch kurz vorher zu denen, die um sie waren, sagen: „Nun wollen wir von Gott und dem Jesuskind sprechen, es geht ja auf Mitternacht, die Stunde, in der Jesus geboren wurde, in der Krippe lag und in seiner Allmacht den neuen Stern erschuf, den niemand vorhergesehen hat.“

Ich möchte mit diesem Wort der sterbenden Elisabeth darüber nachdenken, ob ich heute meine Mitternacht, meine dunklen Zeiten als Stunde der Finsternis verstehe und fürchten muss, oder ob ich sie auch als die Stunde erfahren kann, in der der Herr zur Welt kommt und ein neuer Stern aufgeht, denn „In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tags“ …